Esto fue un prólogo para el informe que entregamos de los Foros Públicos sobre la Supervía (aquí se puede encontrar el informe) organizados en la CDHDF en agosto y septiembre 2010 (aquí se puede ver el Foro organizado con expertos).

Consideramos que debía ser una informe a la Ciudad de México de lo que habíamos escuchado en estos Foro, para la memoria y registro.

Aquí se puede encontrar más información sobre la Supervia y aquí la cronología y los documentos oficiales (entre ellos, este informe a la Ciudad de México)

escrito por Sergio Aguayo Quezada y Alberto Serdán Rosales

«Los latidos de la capital han oxigenado la transición y el Distrito Federal ha sido ejemplo del respeto a derechos que son vapuleados en otras entidades. Es una historia sin final feliz porque al Gobierno del Distrito Federal se le ha ido escapando la congruencia por los conductos por los que, según los planos, desembocará la Supervía Poniente.

La democracia es flor de asfalto. Un analista, Rafael Aranda, toma como indicador las “vías de comunicación (carreteras, ferrocarriles y aeropuertos)” para “explicar las diferencias de democratización” que se observan en México.[i]

En sus estudios ha confirmado lo señalado teóricamente por Wayne Cornelius, entre otros: las “primeras grietas en la estructura de control centralizado y jerárquico” aparecen en los municipios urbanos.[ii] Mientras la Independencia, la Reforma y la Revolución son hechos violentos iniciados en el interior de la República, el Distrito Federal está en la vanguardia del primer cambio pacífico de régimen en nuestra historia.

Lógico que así sea. La zona metropolitana de la Ciudad de México vive, antes que otras partes del país, las políticas modernizadoras ejecutadas por los gobiernos de la Revolución Mexicana. Es la zona más urbanizada y educada del país, es la sede de los principales medios de comunicación y es donde viven personas y grupos con la independencia financiera y la claridad intelectual requeridas para confrontar la imposición autoritaria.

Por las calles de la capital transitan, y en sus edificios viven, los protagonistas de las sacudidas sociales más importantes de la segunda mitad del siglo xx: el movimiento de los médicos de 1964-65, las protestas estudiantiles de 1968, el nacimiento de la sociedad civil después del temblor de 1985 y las protestas por las irregularidades electorales de 1988 y 2006.

Ese pequeño espacio geográfico acumula el “capital social” que da soporte a una democracia (término empleado con el significado que le da Robert Putnam).[iii]

Es la parte del país más liberal y progresista y, por lo tanto, es la plataforma de una izquierda que, durante las décadas de los setenta y ochenta, abraza en su mayoría la vía pacífica y el voto como métodos para disputar el poder. La Ciudad de México es, para citar a Guillermo O’Donnell, un oasis de “ciudadanía activa y de alta intensidad”.

Los capitalinos podemos estar orgullosos de nuestra ciudad. A partir de 1997 los gobiernos de izquierda han urdido una tupida red de protección a los desprotegidos y han aceptado, con mayor o menor entusiasmo, una ampliación en derechos de diverso tipo. El gobierno encabezado por Marcelo Ebrard se ha distinguido por el impulso dado a los derechos humanos y el Diagnóstico y el Programa tienen a la capital en la vanguardia latinoamericana.

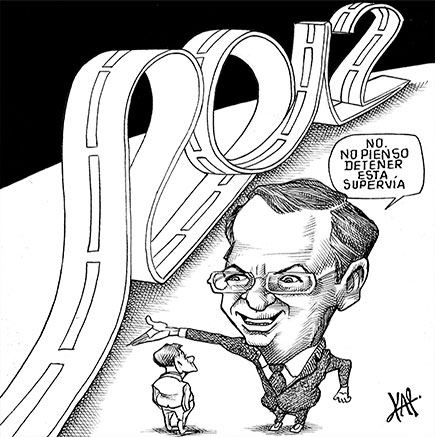

Por todos estos antecedentes choca el contradictorio comportamiento del gobierno de Marcelo Ebrard en lo relacionado con la Supervía Poniente. Los documentos reunidos en esta colección permiten reconstruir un patrón autoritario que parecía ir de salida en esta parte de México (sobre todo en iniciativas tan importantes).

La secuencia es clara:

- los beneficiados y/o afectados se enteran a través de los medios de comunicación de las obras;

- las explicaciones públicas sobre la racionalidad de la obra son insuficientes, controversiales o rebatibles;

- quienes se oponen son sistemáticamente ignorados y satanizados utilizando, para ello, los recursos del aparato oficial;

- la autoridad sólo acepta debatir en sus espacios y con todo preparado para legitimar decisiones ya tomadas en otro lado;

- y llegado el momento recurre a la fuerza pública para resguardar la construcción.

Como las y los lectores verán en este informe, un amplio grupo de especialistas en temas urbanos y ambientales exponen severos cuestionamientos a esta obra vial.

Pese a la diversidad y capacidad de los participantes, éstos coinciden en que la Supervía no debe construirse.

La negativa de la autoridad a compartir espacio con sus críticos ha violado los derechos de la ciudadanía a ser informados y a participar en los asuntos que les afectan. Podrán ser aceptables o no los argumentos aquí presentados, pero lo verdaderamente ofensivo es el vacío oficial.

Más videos del Foro: Supervia a debate. Mitos y realidades :

https://www.youtube.com/playlist?list=PL051CB622F540853D

Al día de hoy es imposible anticipar cuál será el desenlace que tendrá el diferendo sobre la #Supervía Poniente.

La inconsistencia es tan obvia y monumental que no es exagerado afirmar que, al día de hoy, puede ya catalogársele como la Supervía de las contradicciones y la incongruencia.»

[i] Rafael Aranda y Lionel Rodríguez Burguete, “La ruta asfaltada de la alternancia en México: de los centros urbanos a sus periferias”, México, inédito, pp. 2 y 7.

[ii] Wayne Cornelius, “Huecos en la democratización: la política subnacional como un obstáculo en la transición mexicana” en Reynaldo Ortega, (ed.) Caminos a la democracia. México, El Colegio de México, 2001, p. 250. Citado en Aranda, op. cit., p. 250.

[iii] “Mientras que el capital físico se refiere a los objetos físicos y el capital humano se refiere a las propiedades de los individuos, el capital social se refiere a las conexiones entre las personas, las redes sociales y las normas de reciprocidad y confianza que surgen entre ellos. En ese sentido, el capital social está estrechamente relacionado con lo que algunos han denominado “virtud cívica”. La diferencia es que el “capital social” realza un hecho: la virtud cívica es más eficaz cuando forma parte de una red significativa de relaciones sociales recíprocas. Una sociedad de muchos individuos virtuosos pero aislados no es necesariamente rica en capital social… En otras palabras, la interacción permite a las personas crear comunidades, comprometerse entre sí y construir el tejido social. Un sentido de pertenencia y la experiencia concreta de las redes sociales (y las relaciones de confianza y tolerancia que pueden estar implicadas) pueden, según se argumenta, aportar grandes beneficios a la gente”. Robert D. Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York, Simon and Schuster, 2000, p. 19.