De mi adolescencia atesoro el haber aprendido a hablar y escribir sobre lo que me pasaba y lo que sentía.

Empezó cerca de los 13 años, cuando escribía cartas a mis papás y abuelas sobre mis aventuras y sentimientos en la escuela cuando viví en Estados Unidos. Enfrentaba las «primeras realidades» fuera del capullo protector de mi casa y mi familia. Si debiera ponerle un punto final a esa etapa de escribir sobre lo que me pasaba, sería durante el primer semestre de la universidad.

Casi podría señalar ese momento cuando terminó esa inocente voz de adolescente.

Después de una visita con mis compañeros al Senado, discutimos durante la comida. Quien sabe cómo articulé por primera vez un: «a mi me interesa la política porque tiene la responsabilidad de cambiar la vida de muchas personas». Se hizo un silencio en la mesa… que poco a poco fue colándose en mí.

Fue gradual pero, a partir de esos años, mi voz se me apagó. No tenía el valor –ni tampoco el tiempo– para volver a sentir y escribir, libremente.

También fue un proceso interior; los sentimientos –aquello que me sentaban a la mesa a escribir– se fueron adormilando, porque el contexto en el que vivía entonces era sólo el de cultivar la mente, mientras el corazón hibernaba.

Durante la universidad, en El Colegio de México, me dediqué a estudiar.

Aprendí a estructurar y argumentar, a conceptualizar y abstraer. Aprendí a escuchar las voces de otros. Aprendí teorías, conceptos y un nuevo vocabulario. Sigo recordando con mucha claridad cuando mi maestra Soledad Loaeza en la entrevista de admisión me dijo: «A eso que usted describe, se le llama ‘polarización'».

Aprendí diseño institucional y dinámicas sociales y políticas, aquel conocimiento que todavía me parece útil y me hace escribir en el renglón de Profesión: Politóloga. Fue una combinación entre Derecho Constitucional –donde me enseñaron a ver la ley de una manera crítica, mejorable y argumentar a favor de su reforma– y los debates sobre presidencialismo, parlamentarismo, sistema proporcional y de mayoría, representación y participación.

Amé mis clases de filosofía política, Japón, China, historia de México, Europa y América Latina, Medio Oriente, pero odié las de Relaciones Internacionales. Las de macro-micro economía y estadística fueron incómodas, en el corto plazo, pero muy útiles en el mediano, aún hoy.

En mi otra universidad, BUSCA A.C. , aprendí sobre comunidades indígenas, jóvenes, desarrollo comunitario y, sobre todo, la lógica de organizarse para la acción, tras muchas y muy largas reuniones. Aprendí también a aprender qué era útil para el cambio social, qué era discurso o pretensiones disfuncionales. Y desde entonces, hice mis primeros «diseños institucionales», versión sociedad civil. Al redactar mi primera acta constitutiva me salió una Constitución, que por supuesto nunca se implementó ni se respetó.

Las maestrías me ayudar a cerrar la brecha entre mis dos universidades, a tener una visión global, a entender las diferentes perspectivas culturales, a comparar instituciones y dinámicas socio-políticas. Estudiar estas maestrías también refrendaron mi vocación, así como adjetivar mi interés en política «por el desarrollo social».

Y ahí, sola, lejos de mi casa, en nuevas cartas, mi voz salió de vez en cuando; provocada o inspirada por recordar la Revolución de 1848 en el Hotel de Ville, la nostalgia de cruzar el Támesis en un invierno nebuloso, la misteriosa combinación de colores de la catedral de Praga o contando aventuras cotidianas a amigos en tierras lejanas.

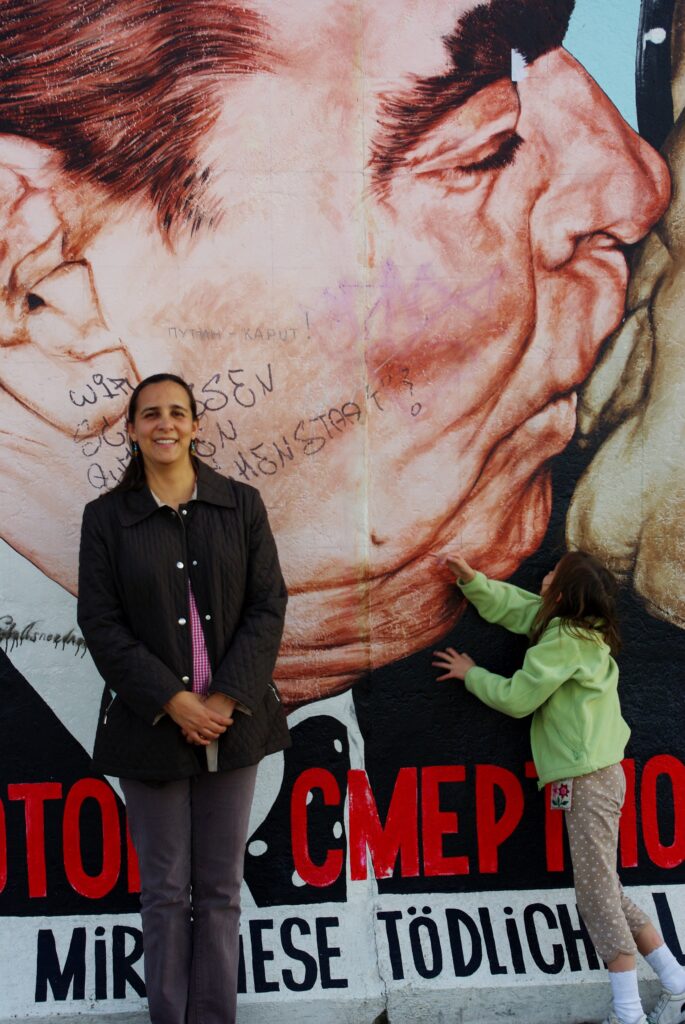

Tengo miles de recuerdos indelebles (casi todos visuales) marcados con fuertes sentimientos sobre Hamstead Heath, la voz de los Mariachis frente al árbol donde Octavio Paz y Marie Jo se casaron en Delhi, punting frente a Magdalen College, brincar la reja en la oscuridad del amanecer para remar en el Isis, los paseos sobre el Duero en Lisboa y las noches en Sevilla.

Esos años fueron un gran tesoro en fotos y un par de tarjetas de nuevas teorías, conceptos y vocabularios aprendidos, que guardo en el primer cajón de mi escritorio… y a veces las saco, para revisar si todavía son vigentes.

Si la vida –y no sólo las universidades prestigiosas– dieran títulos al aprendizaje, habría tenido un doctorado. Para éste, cursé las materias de «Cómo escribir oficios y salir todavía viva del laberinto burocrático», «convertirse en jefa-autoridad sin perderse en el intento», «use la planeación estratégica para crear sueños, pero no se case con ella», «respete la ley y cámbiela si no está de acuerdo con ella», «bienvenida al mundo de la procuración de fondos, los presupuestos y su monitoreo, habilidades para la vida».

Lo que considero mi «tesis de doctorado» en aprendizaje está dividida en 7-10 manuales, informes y articulos que escribí desde Alternativas y Capacidades, que estoy segura que se leen más que una tesis que hubiera escrito. Disfruté escribir esa tesis durante largas noches y fines de semana pero, como cualquier tesis, lo más lindo fue terminarlos. Si pudiera acreditar esas materias con un título, sería doctora en «diseño organizacional, políticas públicas e incidencia ciudadana».

De repente –o como la vida dispone– la construcción de una autopista y unas organizaciones que trabajaban con estudiantes y maestros me despertaron, más por necesidad que por algo planeado. Y aquella voz cándida de «me interesa la política porque…» tuvo que despertar. Comenzó redactando posicionamientos sobre problemáticas complejas para explicarlo de manera sencillo, escribiendo contenidos en un «blog oficial» y finalmente tuiteando como la voz del movimiento (@ProContreras, @PorlaEducacion y @SomosCdMx). https://busquedayvoz.com/2012/09/04/algo-de-lo-aprendido-de-expertos-urbanistas-y-vecinos-para-transformar-la-ciudad/

Al escribir libre, corto y urgente, como un esfuerzo de imaginación y creatividad, esa voz volvió tras muchos años en el exilio, con suficientes maestrias y doctorados en la vida, con una mente educada, pero descubriendo también que era un nuevo momento para escuchar a la vocación y al corazón.

En un ejercicio de introspección, las dos éticas —la de la responsabilidad y la de la convicción claramente delineadas aquí— emergieron reconocidas en esa voz. Ese despertar, ese futuro que emergió, me hizo dar un pequeño y gran giro a mi vida.

Después cursé entre un posdoctorado y varios sabáticos en la vida, donde aprendí un poco más. Las materias fueron Liderazgo Constructor de Puentes, Pensamiento Sistémico (qué nombres tan largos ponen a estos cursos), Colaboraciones Multi-sectoriales (entre gobierno, empresas y sociedad civil) y Organización efectiva para la acción y política ciudadanas (sin tantas juntas). Mientras recursé varias veces la materia de «funda una organización, haz su estrategia y crea su administración».

Este blog empezó con la idea de volver a sentir, escribir, y atreverme a publicar, pero también se convirtió en una compilación y curaduría (me confieso una obsesiva coleccionista) de aquello que me provoca emociones, aprendizaje, reflexión… y también me hace escribir, recopilar mis textos y fotos sueltos.

Como otros blogs, no intenta ser una lectura que aporte al debate, que tenga seguidores o que se lea, inclusive. Es más un ejercicio y disciplina propias por sentir, estructurar y escribir. Este blog durante años ha sido abandonado y luego retomado. Últimamente, se ha convertido en un espacio para no dejar de hablar, para no quedarme callada, fuera de las redes sociales.

¿Qué más tengo que decir aquí?

Esta preocupación por los títulos académicos se formó porque cuando era chica, mi papá me prohibió «tener novio hasta que terminara el doctorado». Lo desobedecí a la mitad de la carrera, pero ese mensaje –y todos aquellos con los que crecí respecto a la igualdad de género– quedó marcado.

Me casé a la mitad de las maestrías «por la visa, y no por amor». Por amor, hemos seguido juntos durante muchos años más y tenemos una hija. Muchos dicen que se parece a mí, pero ella constantemente me recuerda que no hará lo que le diga. Ella me reprobó en todos los cursos más sobre cómo ser mamá. De vez en cuando necesita mi password para bajar canciones de iTunes, lo cual intercambio por bailar juntas.

El inglés se ha ido colando en diversos episodios importantes de reportar; en algunas ocasiones la voz –menos cohibida por la necesidad de buscar la palabra precisa– sale más fácil. Para mí, no es la lengua del imperio sino la lengua esperanto de la vida práctica y que al carecer de matices y vocabulario, con sus frases cortas y directas, sirve para turistear por el interior.

Por último, confieso que no estoy segura dónde termine esta travesía pero, como mucho se ha reiterado, lo que importa es el viaje, no el destino.